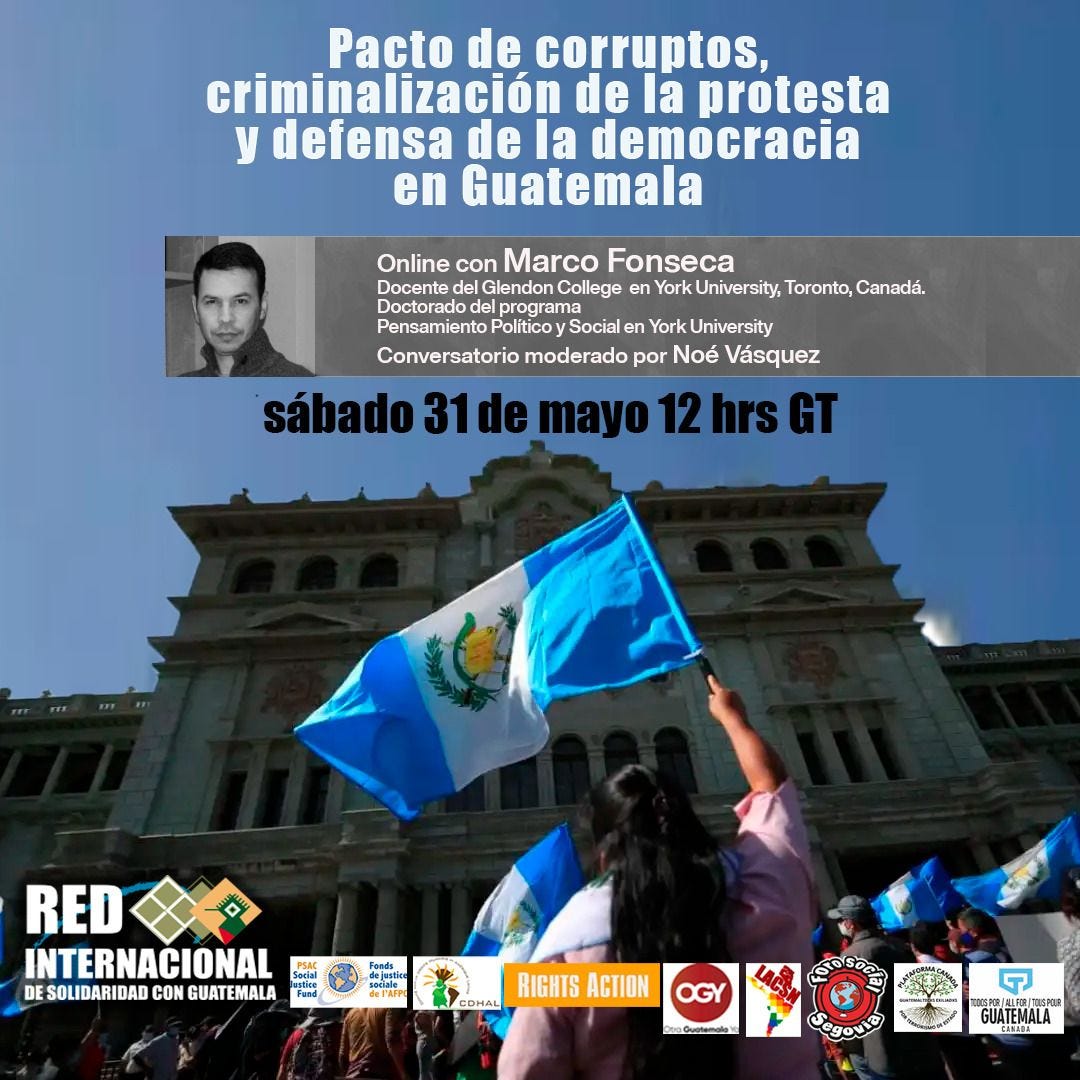

Pacto de corruptos, criminalización de la protesta y defensa de la democracia en Guatemala

Un entrevista con la Red Internacional de Solidaridad con Guatemala

Me alegra poder compartir el texto de mi entrevista con la Red Internacional de Solidaridad con Guatemala llevada a cabo por Zoom el sábado 31 de mayo de 2025. El texto ha sido ligeramente alterado para los propósitos de esta publicación.

¿Qué es, quiénes integran y qué estrategias tiene el “pacto de corruptos” contra la débil democracia en Guatemala?

En Guatemala, el llamado pacto de corruptos no es una mera metáfora ni una consigna de protesta. Es una coalición real, articulada y persistente de actores políticos, económicos, militares y religiosos que, desde hace más de una década, ha avanzado en la captura sistemática del Estado y en el desmantelamiento de los escasos avances democráticos que la ciudadanía logró tras el fin formal del conflicto armado en 1996. Esta alianza no actúa como un simple conjunto de actores corruptos: funciona como un bloque de poder contra-democrático, con estructura, financiamiento, narrativa, operadores jurídicos e incluso bases civiles.

¿Qué es el pacto de corruptos?

El término “pacto de corruptos” cobró notoriedad en 2017, cuando la alianza entre el entonces presidente Jimmy Morales y los partidos tradicionales impidió la continuación del trabajo de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), atacó a jueces independientes, y blindó a diputados y funcionarios investigados por corrupción. Desde entonces, esta alianza ha mutado, se ha expandido y ha logrado perfeccionar su modelo de control autoritario bajo una fachada institucional. No es un pacto coyuntural, sino un modelo estructurado de contrarreforma estatal que responde al interés de élites políticas, empresariales, militares y eclesiásticas que ven amenazados sus privilegios ante cualquier intento de democratización real.

¿Quiénes integran el pacto de corruptos?

Según el reportaje de El Observador GT (29 de mayo de 2025), el pacto se ha recombinado en torno a una variada constelación de partidos, estructuras institucionales cooptadas y operadores extrainstitucionales. Entre los partidos, destacan:

Vamos, el partido oficial durante el gobierno de Alejandro Giammattei, ahora en plena recomposición con rostros reciclados.

Valor-Unionista, que agrupa a sectores ultraconservadores con vínculos militares y empresariales.

Cabal, de Edmond Mulet, que ha asumido una posición oportunista, intentando aglutinar el voto “moderado” pero funcional a la restauración.

Todos, FCN-Nación, UNE y otras agrupaciones que sirven como plataformas parlamentarias del clientelismo y la impunidad.

Este bloque legislativo controla, según muchos reportajes e información ampliamente disponible, alrededor de 105 curules en el Congreso, suficientes no solo para bloquear cualquier reforma democrática, sino para impulsar su propia agenda golpista. El control del Congreso ha permitido colocar a operadores leales en todas las comisiones clave, blindar a corruptos y perseguir a opositores. Su meta no es gobernar democráticamente, sino gestionar el poder como botín y piñata.

A este bloque partidario se suman:

El Ministerio Público, bajo el mando de Consuelo Porras, convertido en un brazo represivo contra operadores de justicia independientes, periodistas y activistas sociales.

La Corte Suprema de Justicia y la mayoría de Salas de Apelaciones, cooptadas a través de comisiones de postulación manipuladas.

La Contraloría, la PGN, la SAT y otras entidades del Estado, utilizadas para la persecución selectiva y el clientelismo.

El ejército y estructuras de inteligencia militar, aunque no todas, que operan en la sombra como garantes del orden restaurador.

Pero además, el pacto no es solo una estructura institucional. Tiene una base civil activa, movilizable, que incluye organizaciones de veteranos militares, agrupaciones ultraconservadoras, iglesias evangélicas neopentecostales y sectores empresariales minoritarios pero ruidosos, que se pronuncian a favor de los golpes institucionales bajo la bandera de la “defensa de la soberanía nacional” y la constitución. Muchos de estos actores civiles participaron en el reciente mitin frente a la Corte de Constitucionalidad para defender la continuidad de Consuelo Porras y atacar al gobierno de Arévalo.

Y que no se nos olvide Walter Mazariegos y su CSU en la USAC. El Consejo Superior Universitario (CSU) acaba de expulsar a diez estudiantes criminalizados por haber denunciado el fraude en la elección de Mazariegos y la toma pacífica del Campus Central, el Paraninfo y otras instalaciones universitarias en todo el país, así como una serie de movilizaciones, asambleas presenciales y virtuales por unidad académica entre 2022 y 2023. Recordemos que cuando los estudiantes protestaron durante 386 días , el MP de Porras declaró “legal” su elección y persiguió a manifestantes.

Los estudiantes son: Diego Plutarco De León Prado, Edmar Eduardo Arriola Toc, Evelyn Mayté Recinos Donis, Sahara Yarith Méndez Anckermann, José Guillermo Herrera López, Andrés Ernesto García Flores, Gustavo Adolfo Tax Vásquez, Yonshual Nehemías Xinico Ajú. Sergio Yoel Morataya De León, Hazel Elissa Magdalena Morales Camey.

Según información filtrada y dada a conocer por ConCriterio, Mazariegos está contemplando postular a Porras como representante de la USAC ante la CC en 2026 y con ello garantizarle inmunidad hasta 2031.

Según un análisis de JusticiaYa:

Para lograrlo, Mazariegos necesita controlar el Consejo Superior Universitario (CSU). Mantiene sin renovación al 90% de consejeros con período vencido, alega destrucción de padrones estudiantiles desde 2023 e ignora órdenes de la CC y Contraloría de Cuentas. El 30 de abril 2025, aprobó elecciones solo en facultades donde mantiene control.

El panorama actual es alarmante: 22 elecciones pendientes de convocar, 13 convocadas pero no realizadas, y solo 5 completadas. Mazariegos conserva 30 de 41 votos en el CSU (solo necesita 21 para mayoría).

Un acta oficial del CSU reconoce "problemas" en registros académicos que servirán para impugnar elecciones desfavorables y justificar que consejeros actuales sigan en el poder.

2026 es crucial: se elegirán Fiscal General, magistrados del TSE, rector USAC y representante ante la CC. Bajo la fachada de "problemas técnicos" se esconde una estrategia para consolidar un sistema de impunidad.

¿Qué estrategias implementa el pacto?

Golpismo institucional: Como señala El Observador GT, el pacto de corruptos no necesita tanques en las calles. Su golpe es técnico, legalista y silencioso. Desde el Congreso y las cortes, ejecutan una contrarreforma que desmantela lentamente los pesos y contrapesos institucionales: anulan nombramientos legítimos, bloquean el presupuesto del Ejecutivo, hostigan a ministros, y preparan reformas legales regresivas. El objetivo es vaciar de contenido la democracia sin romper abiertamente su forma.

Control del aparato judicial: El Ministerio Público no persigue delitos reales, sino enemigos políticos. Utiliza la figura del “debido proceso” como arma: abre causas penales sin fundamento, filtra información selectiva, criminaliza a operadores de justicia y usa jueces afines para consolidar sentencias arbitrarias. Como se vio en los casos de Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y más recientemente Luis Pacheco, el MP actúa como verdugo jurídico del pacto.

Producción de legitimidad ultraconservadora: A través de iglesias evangélicas, medios afines y plataformas digitales, el pacto construye una narrativa de “rescate moral”, “patriotismo” y “orden” para justificar sus acciones. En nombre de la soberanía, rechazan la crítica internacional, la cooperación extranjera para la justicia y cualquier esfuerzo progresista de reforma. Como analizo en EP Investiga (“¿De qué soberanía nacional hablan?”), esta narrativa es una máscara ideológica: lo que llaman soberanía es en realidad soberanía de la impunidad.

Militarización simbólica y real: El pacto reactiva el protagonismo de militares retirados, no solo como operadores logísticos sino como símbolos del “orden” perdido. Organizaciones de exkaibiles, veteranos de guerra y reservistas han sido movilizadas para intimidar protestas, organizar mítines y ofrecer músculo a las instituciones capturadas. Lo que se perfila es una proto-milicia restauradora al estilo de otras experiencias neofascistas en el mundo.

Fragmentación del campo democrático: Mediante cooptación, chantaje, división interna y criminalización selectiva, el pacto busca aislar al gobierno de Arévalo, romper a los bloques progresistas y frustrar cualquier intento de articulación social amplia. La reciente fractura dentro del partido Semilla y la salida del grupo Raíces ilustra esta estrategia: se aprovechan las contradicciones internas para debilitar el frente democrático y aislar a los actores más combativos.

¿Por qué representa una amenaza estructural?

El pacto de corruptos no solo es un obstáculo coyuntural para un gobierno débil. Es una estructura restauradora que ha aprendido a adaptarse al lenguaje democrático, al lenguaje de la justicia, la ley y el orden, mientras lo vacía de contenido. Funciona como un régimen híbrido: autoritario en sus prácticas, legalista en su forma, populista en su retórica. Su éxito se basa en que ha logrado reconstruir la vieja alianza entre élites corruptas, partidos clientelares, operadores judiciales, iglesias conservadoras y sectores civiles movilizados.

No hay democracia posible si esta estructura no es desmantelada. Y no basta con que la comunidad internacional emita comunicados o le haga visita al presidente Arévalo. Lo que se necesita es una nueva articulación democrática y popular, desde abajo, que logre contrarrestar tanto el poder institucional del pacto como su hegemonía cultural. Como hemos visto en otras experiencias latinoamericanas, no se derrota al autoritarismo con institucionalismo ingenuo. Se lo enfrenta con organización popular, articulaciones amplias y un proyecto de país o un imaginario nacional-popular verdaderamente alternativo.

El pacto de corruptos no es, pues, una anomalía: es la forma históricamente concreta que adopta el poder oligárquico guatemalteco para defenderse del cambio. Su estrategia no es el golpe militar clásico, sino el control total del Estado por medios “legales”. Se apoya en partidos zombis, instituciones capturadas, operadores judiciales corruptos, medios funcionales y una base civil movilizada por el miedo y el dogma.

Frente a esta amenaza estructural, el desafío no es solo resistir, sino imaginar y construir una refundación democrática capaz de romper con este ciclo de impunidad. Y eso implica politizar a la sociedad desde abajo, tejer alianzas desde la diversidad, y comprender que la democracia no se defiende sola: hay que construirla, colectivamente, con coraje y sin ilusiones institucionalistas.

Cuáles son los desafíos actuales que enfrentamos como país, sociedad civil, movimientos sociales y participación ciudadana?

En este momento histórico, Guatemala se encuentra atrapada en una encrucijada crítica: entre la esperanza rota de una transición democrática y la intensificación de un modelo de dominación que combina la restauración autoritaria del pacto de corruptos, la persistencia de un modelo económico empobrecedor —el cacifismo extractivista— y un nuevo orden internacional marcado por el ascenso del tecnofascismo y el neoimperialismo de Estados Unidos. Estos desafíos no son abstractos: tienen nombre, rostro y consecuencias concretas para las mayorías excluidas del país, para los movimientos sociales, y para la viabilidad misma de una sociedad democrática, justa y ecológicamente habitable.

1. El retorno de lo mismo: restauración autoritaria y colapso democrático

El primero de los desafíos es el avance consolidado del pacto de corruptos, esa alianza entre partidos tradicionales, élites empresariales, cúpulas militares y operadores judiciales que busca restaurar el viejo orden oligárquico, vaciando de contenido cualquier posibilidad de reforma democrática. Lo hacen desde las instituciones: capturan el Congreso, blindan el Ministerio Público, sabotean al Ejecutivo y utilizan la Corte de Constitucionalidad como escudo protector de la impunidad.

El pacto no actúa solo desde arriba. Como bien se ha documentado, se apoya en una base civil conservadora y movilizada: veteranos militares, iglesias neopentecostales, organizaciones empresariales y medios afines que difunden narrativas de “ley”, “orden”, “soberanía” y “defensa de la patria” para justificar la persecución de jueces, periodistas, comunidades indígenas y defensores/as de derechos humanos.

En este contexto, la sociedad de abajo, pero también lo más ilustrado, comprometido y disidente de la sociedad civil, enfrenta el enorme desafío de no caer en la trampa de la institucionalidad formal como único terreno de lucha. Las instituciones están cooptadas. La participación ciudadana vaciada. Y la “gobernabilidad democrática” convertida en simulacro. Defender la democracia exige ir más allá del Estado: articular desde abajo una contrahegemonía ética, social y cultural capaz de confrontar esta restauración autoritaria.

2. El modelo extractivista en crisis… pero en expansión

El segundo gran desafío es económico, ecológico y político al mismo tiempo. Se trata de la continuidad del modelo de acumulación por desposesión que ha definido a la Guatemala post-guerra: un extractivismo neoliberal agresivo, defendido y promovido por el CACIF y sus aliados internacionales, que expolia territorios indígenas, precariza el trabajo, privatiza los bienes comunes y reprime toda resistencia social.

A este modelo lo han rebautizado con una consigna tan vacía como peligrosa: “Guatemala no se detiene.” Bajo esta marca, lo que realmente se promueve es la continuidad de un régimen económico, que ya había quedado definido en sus contornos generales en el “Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032”, un plan que produce riqueza para unos pocos a costa del empobrecimiento estructural de las grandes mayorías. A la unidad dialéctica de todo esto le llaman “desarrollo sostenible” con “estabilidad macroeconómica”.

¿En qué consiste este “Guatemala no se detiene”? En megaproyectos sin consulta, zonas francas con salarios de hambre, infraestructura pública orientada al capital transnacional, reformas laborales regresivas, criminalización del sindicalismo progresista y expansión de monocultivos y minería destructiva. Es decir: la aceleración del saqueo bajo el disfraz del “progreso.”

Y el gobierno de Arévalo, en lugar de confrontar este modelo, lo asiste y lo legitima. A través del Ministerio de Economía, el gobierno promueve alianzas público-privadas que priorizan al gran capital. A través del Ministerio de Comunicaciones, canaliza recursos públicos para construir infraestructura logística —carreteras, puertos secos, energía— al servicio de la agroindustria y los megaproyectos. Y a través de su retórica internacional, se presenta como un socio confiable para la inversión extranjera, sin ofrecer ninguna ruptura con el modelo extractivista y neoliberal imperante. Arévalo, en todo momento, evita las confrontaciones que el momento histórico requiere. No es para nada como su padre.

Para la sociedad de abajo, el desafío no es simplemente resistir cada proyecto. Es desmontar el sentido común del desarrollismo extractivista y proponer un horizonte alternativo y viable: una economía solidaria, ecológica, plural y basada en la autodeterminación de los pueblos. Esto exige reorganizar nuestras luchas en torno a una crítica ecológica e integral al cacifismo, construir una contraeconomía popular desde los territorios, una economía para la vida, y desmontar el discurso del “crecimiento” como único camino.

3. El colapso climático y la falsa promesa verde

El tercer desafío es ambiental y civilizatorio. Guatemala es uno de los países más vulnerables al cambio climático, pero sus respuestas institucionales no están a la altura de la amenaza. Desde el Ministerio de Ambiente hasta las delegaciones en la COP, lo que se ofrece son discursos bienintencionados pero estructuralmente inadecuados: planes de mitigación sin recursos, pactos por la resiliencia sin consulta, y compromisos climáticos subordinados a las lógicas del capital verde.

El discurso ambiental oficial es funcional al modelo de despojo. Promueve la “economía verde” sin cuestionar la lógica de acumulación. Habla de “adaptación” sin tocar el tema de la deuda ecológica histórica. Y propone soluciones técnicas que despolitizan el problema: reforestación empresarial, bonos de carbono, alianzas público-privadas para la conservación. Todo esto mientras siguen autorizando megaproyectos hidroeléctricos y mineros en territorios indígenas.

Lo más grave es que esta falsa promesa verde oculta un hecho esencial: la crisis climática en Guatemala no se puede resolver sin una transformación radical del modelo económico, político y territorial. Y eso implica desmercantilizar la naturaleza, reconocer los derechos de los pueblos a la autodeterminación territorial, reconocer también los derechos de la naturaleza misma, y construir una agenda ecológica nacional-popular desde abajo.

El desafío para los movimientos sociales y comunitarios es definir una ecología política crítica como contenido históricamente y significante concreto y traslapado de la articulación democrática, que no se deje cooptar por la retórica verde empresarial ni por las ONGs funcionales al sistema. Se trata de articular la lucha ecológica con la justicia social, los derechos de los pueblos y la transformación estructural del modelo de país.

4. El ascenso del tecnofascismo y la recolonización global

A estos desafíos internos se suma una amenaza externa creciente: el ascenso del tecnofascismo global y el regreso de una forma agresiva de imperialismo liderada por los Estados Unidos bajo figuras como Donald Trump. Aunque la globalización neoliberal está en crisis, esto no ha dado paso a una mayor autonomía de los países del Sur Global. Al contrario: ha abierto la puerta a un nuevo orden basado en proteccionismo imperial, guerra comercial, y neocolonialismo extractivo.

Trump impuso a Guatemala tarifas del 10% a pesar del TLC, mostrando que los tratados internacionales no protegen a los países pobres, sino a los intereses del imperio. Y mientras eso ocurre, Guatemala sigue subordinando su política exterior a las agendas de seguridad, migración y comercio dictadas desde Washington. Incluso el discurso anticorrupción que ya impulsaba USAID y que hoy impulsa el Departamento de Estado (a pesar de la amplia corrupción en Washington mismo) ha sido instrumentalizado como palanca de control político, no como apoyo a una democratización real.

En este contexto, la sociedad de abajo y Guatemala como un todo debe repensar su lugar en el mundo. No podemos seguir viendo a Estados Unidos y a Europa como aliados naturales. Tampoco podemos aceptar la recolonización “verde” promovida por las corporaciones globales en nombre del clima. Debemos construir una soberanía nacional-popular y una solidaridad internacionalista desde el Sur, que enfrente tanto al imperialismo como al extractivismo interno. Buscamos un nuevo orden económico y ecológico internacional.

5. La fragmentación de las resistencias

Finalmente, uno de los desafíos más serios es la fragmentación de las resistencias democráticas y populares. La cooptación de partidos como Semilla, la división entre organizaciones sociales, y la criminalización selectiva de líderes comunitarios ha debilitado la posibilidad de una respuesta articulada. Los movimientos urbanos y rurales muchas veces operan por separado. Las luchas ambientales, feministas, estudiantiles, laborales e indígenas no siempre encuentran puntos de articulación táctica, mucho menos estratégica.

Y mientras tanto, el pacto de corruptos, el cacifismo y el imperialismo operan en alianza. Coordinan sus discursos. Comparten objetivos. Financiados por las mismas élites y sostenidos por el mismo aparato jurídico y mediático.

Lo que se necesita hoy no es solo movilización. Es una refundación de la política desde abajo, con una nueva ética de la organización, con proyectos democráticos radicales, territoriales, plurinacionales y populares. Una articulación que sepa unir lo diverso sin homogeneizarlo, que sepa construir poder sin reproducir jerarquías, y que sepa enfrentar el poder sin caer en la trampa del institucionalismo impotente.

Guatemala enfrenta una tormenta perfecta: restauración autoritaria, extractivismo empobrecedor, colapso climático y recolonización global. Frente a esta crisis múltiple, los desafíos de la sociedad de abajo, los movimientos sociales y la ciudadanía más ilustrada y comprometida no pueden ser tímidos ni parciales. No se trata de corregir lo existente. Se trata de cambiarlo radicalmente.

La historia nos ofrece una tarea urgente: superar la fragmentación, recuperar el horizonte utópico y ensamblar poder popular desde los territorios y las calles, no desde los escritorios ni los salones del poder. Porque, para parafrasear a Franz Hinkelammert, “quien no puede imaginar una alternativa, ya está derrotado.”

Ves la posibilidad de articulación entre movimientos populares diversos para formar un Frente Unitario?

La pregunta por la posibilidad de un “Frente Unitario” entre movimientos populares en Guatemala no puede ser respondida con ingenuidad ni pesimismo, pero tampoco sin memoria histórica y política. Exige una lectura crítica del momento histórico que vivimos, un análisis profundo de las fuerzas en juego, una crítica a la idea de “unidad” o de un “frente unitario” y sobre todo una apuesta estratégica por una filosofía de la articulación que no repita los errores del pasado ni se quede atrapada en la lógica del poder por el poder.

Frente a un régimen que se recompone por medio de la restauración autoritaria del pacto de corruptos, de un modelo económico extractivista (el cacifismo) que impone acumulación por despojo, y frente al colapso ambiental y político del país, la única alternativa viable es la articulación popular desde abajo. Pero no cualquier articulación. No una alianza, convergencia o unidad funcional al sistema o a la política tradicional de las izquierdas. No una suma mecánica de sectores en nombre de “la unidad”. No un pacto entre dirigencias de por vida dueñas de sus movimientos sociales. Sino una articulación destituyente, radical y plural, capaz de constituir una nueva voluntad nacional-popular transformadora.

I. ¿Por qué ha fracasado hasta ahora la articulación?

Los intentos de unidad popular en Guatemala han estado marcados por ciclos de movilización y repliegue, alianzas tácticas, convocatorias masivas, como las de 2015, 2021 y 2023, pero también por fracturas estructurales, desconfianzas históricas, y una profunda dispersión organizativa e ideológica. Como argumento en “Hacia una articulación destituyente”, incluso los movimientos más emblemáticos como los 48 Cantones y CODECA, con agendas críticas, legitimidad territorial y capacidad de movilización, no han logrado hasta ahora ensamblar una ruta común de alcance nacional, plural y transformadora.

Hay varias razones para ello:

Una cultura política marcada por el verticalismo, el vanguardismo y la desconfianza mutua. Muchos movimientos operan desde lógicas jerárquicas o caudillistas, con dirigentes de por vida que desconfían o se odian mutuamente (y que traen esa desconfianza y odio de los años de la lucha armada) y que también desconfían de procesos democráticos horizontales de toma de decisión compartida y asamblearia. Este es el trasfondo cultural e ideológico de tanta gente que habla de “unidad”.

El repliegue identitario y la lógica de “pureza”. Algunas organizaciones tienden a priorizar sus demandas sectoriales o étnicas sin construir puentes estratégicos, ni siquiera traslapes tácticos, con otros sectores. Esto no es una crítica moral, sino una limitación estructural para una lucha común. Lo moral es de cada quien dirimir y solventar.

La cooptación institucional o la seducción electoral. El caso de Semilla, como lo analizo recientemente en mi blog “Semilla entre la anomalía democrática y la restauración autoritaria”, muestra cómo incluso proyectos que nacen de una ruptura se ven arrastrados por la lógica de la gobernabilidad, perdiendo su capacidad articuladora.

La criminalización selectiva. La guerra jurídica contra jueces, fiscales, defensores comunitarios y líderes indígenas también busca desarticular la posibilidad de una articulación democrática desde abajo. Divide, persigue y silencia. Tal y como sucedió en los 1970s y 80s. Y tiene efecto disuasivo y escalofriante.

La falta de una propuesta de país común. No basta con oponerse a la corrupción o al extractivismo. Lo que hace falta es un horizonte compartido que articule las luchas con un significante traslapado e históricamente concreto: un nuevo pacto social, ecológico, democrático y plurinacional. Una refundación.

II. ¿Qué tipo de articulación necesitamos?

Mi propuesta de una filosofía de la articulación va más allá de una alianza electoral. una coalición de intereses o un “pacto de unidad”. Todo proyecto de unidad que ha habido en Guatemala ha resultado en división, fragmentación y cancelación ideológica. Muchas veces la gente que más habla de unidad es la que primero y más fervientemente fomenta el sectarismo. Por ello, una estrategia más allá de esto se basa en la idea de que articular es componer sin subsumir, unificar sin uniformar, y coordinar sin jerarquizar. Es el ensamblaje de un consenso traslapado de modo democrático, argumentativo, asambleario, desde abajo. Es un proceso de ensamblaje paciente y conflictivo, agonístico, de una voluntad colectiva popular-nacional, que no se impone desde arriba ni se decreta desde un centro iluminado. Y tampoco se cocina de antemano entre un grupito de dirigentes vitalicios de izquierda.

Esto implica varios principios:

Comenzar por los excluidos de la articulación actual. Como planteo en “Es necesario un partido sucesor de Semilla”, la articulación no puede girar en torno a actores ya integrados al sistema o actores que ya se han creído vanguardias en el pasado, sino a los que han sido sistemáticamente marginados/as: pueblos indígenas, campesinos, mujeres populares, juventudes precarias, trabajadores informales, migrantes retornados. No se trata de sumar sectores, sino de comenzar por quienes nunca han sido parte del “nosotros” nacional. Ellos/as constituyen lo que he llamado la “negatividad” del sistema.

Reconocer la heterogeneidad sin temor. No todos los movimientos deben pensar igual ni compartir una ideología única. Lo que se necesita es un campo o espacio común de diálogo y lucha: contra la impunidad, contra el despojo, contra el racismo estructural, contra el patriarcado, contra el sectarismo y el esencialismo y contra la lógica neoliberal del desarrollo. Lo que pasa al interior de cada movimiento es cosa de cada movimiento. Y no todo lo que pasa en la articulación es solo cuestión colectiva tampoco.

Abandonar el fetichismo electoral. Una articulación democrática destituyente no debe nacer como maquinaria electoral. Si bien puede tener una proyección institucional, su legitimidad debe construirse y permanecer en el conflicto social, en el territorio, en la calle, en las prácticas cotidianas de autogestión y resistencia, en la “negatividad”.

Construir desde lo local, lo comunitario, lo territorial. La articulación no puede ser vertical ni centralizada ni tampoco tener dueños/as. Debe emerger desde procesos territoriales reales, en donde los/as actores/as construyan confianza mutua, autonomía y una visión compartida de futuro. La autonomía no es enemiga de la articulación; es su condición.

III. ¿Qué tendría que ser una articulación democrática destituyente hoy?

Una articulación democrática destituyente no es una suma de logos, ni un frente de “notables” o dirigentes vitalicios, ni una unidad que borra la particularidad y le demanda sumisión y obediencia. Debe ser un espacio político nuevo, agonístico, discursivo, práctico, transformador, con raíces en los territorios, pero con vocación nacional-popular, que:

Articule sin subsumir o priorizar luchas diversas: defensa del territorio, justicia climática, desmilitarización, lucha laboral, reforma agraria, pluralismo jurídico, soberanía alimentaria, democracia radical, feminismo popular, y justicia transicional real.

Sea capaz de confrontar al poder sin reproducir sus lógicas hegemonizantes. No se trata solo de pedir reformas. Se trata de desmontar el régimen oligárquico, racista, colonial y patriarcal que gobierna Guatemala desde hace siglos. Hay que aprender a “gobernar obedeciendo” – como dicen los/as zapatistas.

Construya nuevas formas de deliberación democrática. Asambleas populares, consejos territoriales, redes de solidaridad, plataformas digitales autónomas. Espacios de decisión que no dependan del Estado ni de ONGs. Esto es asambleísmo. Esto es democracia directa.

Plantee una salida destituyente. Como argumento en mi crítica constructiva y propositiva a CODECA y 48 Cantones, la articulación no puede ser simplemente constituyente. Tiene que ser destituyente. No solo crear una nueva Constitución, sino desmontar las estructuras de poder existentes, empezando por la forma Estado, que ha sido históricamente racista, patriarcal y extractivista.

Se proponga refundar la idea misma de país y Estado. Guatemala no puede seguir siendo una república monocultural, centralista, elitista y cacifista. Debe convertirse en un proyecto plurinacional, ecológico, justo y radicalmente democrático. Y debemos hacerlo, por supuesto, de modo pacífico.

IV. ¿Es posible? ¿Y qué lo impide?

Sí, es posible. Pero no está garantizado. Eso molesta a mucha gente que quiere hacer política con garantías ya sea por las leyes históricas o modelos políticos obsoletos pero que una vez fueron funcionales. La articulación no es un hecho inevitable, nada garantizado ni un resultado automático de alguna ley histórica o de alguna crisis sistémica. Requiere voluntad política, ruptura con las lógicas institucionales dominantes, y sobre todo un salto de conciencia colectiva. Requiere una crítica y un rechazo al realismo del sistema dominante y sus loros dentro de las supuestas izquierdas.

Lo que lo impide hoy es:

La inercia institucional de los partidos “progresistas” como Semilla, que siguen atrapados en la lógica de la gobernabilidad y la institucionalidad sin transformación profunda.

El clientelismo y el asistencialismo, que despolitizan a la población empobrecida y fragmentan el tejido comunitario. Eso crea subalternismo.

La dependencia de financiamiento externo, que condiciona agendas y limita la autonomía de muchos movimientos. Claro que también hay excepciones.

El miedo. El miedo al caos, a la represión, a la criminalización, a la derrota, al desempleo y la indigencia. Pero el miedo es la materia prima de la dominación y la hegemonía. En Guatemala funciona mejor que el consentimiento o el consenso.

Frente a eso, la única salida es una práctica política basada en la confianza y esperanza radical: confiar en que otro país es posible si lo ensamblamos desde la pluralidad organizada, desde el agonismo político y las diferencias asumidas y desde una ética del cuidado colectivo.

V. Una articulación sin centro, sin amo, sin fetiche

La articulación democrática no será el resultado de una convocatoria desde arriba y mucho menos desde las dirigencias de siempre. No lo organizará ni Semilla ni CODECA ni 48C ni ninguna organización por sí sola. No será una estructura piramidal ni una maquinaria electoral. Pero tampoco será producto de significantes vacíos. Será el resultado de un proceso de politización radical desde abajo, de encuentros territoriales, de asambleas populares, de pedagogía política, de debates francos, de una reforma moral e intelectual, y de una voluntad compartida de romper con lo existente. Su contenido es el producto traslapado de consensos contingentes, temporales, crecientes que poco a poco se vuelven hábito y modo de vida.

No hay articulación sin conflicto político agonístico. No hay articulación sin diferencia. No hay frente sin calle. No hay refundación sin auto-descolonización.

Lo que hoy está en juego no es una elección, sino la posibilidad de refundar Guatemala desde sus márgenes, sus pueblos, sus resistencias. Y eso, aunque parezca imposible, aunque muchos/as creyéndose muy realistas, muy científicos y muy águdos/as digan que es imposible, es precisamente lo que lo hace urgente.